MENCARI SEIKAT SERUNI

Leila S.Chudori

***

Inikah hari terbaik bertemu dengan-Mu

Inikah hari terbaik bertemu dengan-Mu

Jakarta tidak memiliki bunga seruni. Tetapi aku akan mencarinya sampai ke ujung dunia, agar ibu bisa mengatupkan matanya dengan tenang.

Ibu selalu berkata, jika dia mati, dia tahu apa yang akan terjadi. Yu Nina akan menangis tersedu-sedu (mungkin dia akan melolong); mas Arya akan membacakan surat Yassin dengan suara tertahan sembari mencoba mengusir airmatanya. Aku akan melakukan segala yang paling pragmatis yang tak terpikirkan oleh mereka yang tengah berkabung: melapor kepada pak RT, mengurus tanah pemakaman, mencari mukena, mengatur menu makanan dan botol air mineral untuk tamu, dan sekalian mencari kain batik. Terakhir, yang paling penting—yang selalu disebut-sebut Ibu—aku pasti mengais-ngais bunga-bunga kesukaan Ibu yang sulit dicari di Indonesia: bunga seruni putih. Dia tidak menyebut melati; juga bukan mawar merah putih. Harus seruni berwarna putih. “Kenapa seruni? Dan kenapa harus putih?” Ibu tidak menjawab. Dan aku tak pernah mendesaknya. Ramalan ibu tepat. Itulah yang memang terjadi.

Kami menemui ibu yang sudah membiru. Wajah yang membiru, bibir yang biru keunguan yang mengeluarkan busa putih. Di atas lantai yang licin itu, aku tak yakin apakah ibu terlihat lega karena bisa mengatupkan matanya, atau karena dia kedinginan. Kami menemukan sebuah sosok yang terlentang bukan karena sakit atau terjatuh, tetapi karena dia memutuskan: hari ini, aku bisa mati. Mungkin ibu tak pernah bahagia.

Atau mungkin dia merasa hidupnya memang sudah selesai hingga di sini. Mas Arya memeluk tubuh dingin itu tanpa suara. Aku hanya menutup mulut, sementara hatiku ribut. Tanganku sibuk. Aku menutup segala pertanyaanku dengan pragmatisme: bagaimana caranya mengangkat tubuh ibu dari lantai itu agar Ayah tidak melihat keadaan ibu yang serba biru. Jangan sampai Ayah melihat bahwa ini sebuah pernyataan dari Ibu. Selain itu, ibu harus segera diangkat karena dia pasti kedinginan. Lihat, warna biru itu semakin lama semakin ungu kekuningan. Sayup-sayup kudengar suara ibu: hari ini aku ingin mati.

Untuk sementara, aku merasakan ada ombak yang bergulung, menyesak dada. Tapi, aku memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengunci gudang airmataku. Aku memiliki kemampuan menekan kepedihan seberat apapun agar hari yang penuh luka ini bisa segera selesai. Sementara aku sibuk bertanya-tanya kenapa ibuku memutuskan meninggalkan kami, tiba-tiba kulihat Yu Nina menyeruak dari kerumunan kami. Dia mengusir tangan-tangan yang menghalanginya. Astaga, tubuh sekecil Yu Nina bisa mendorong tangan para paman dan bibik yang sudah ikut berkerumun. Yu Nina menyerbu tubuh ibu yang terlentang. Tubuh ibu yang sudah diam dan tetap berwarna biru. Yu Nina melolong….tapi suaranya tak pernah keluar. Namun aku bisa mendengar lolongan Yu Nina hingga hari ini.

***

Amsterdam, Desember 1963.

Nadira menolak tubuhku. Nadira menolak susuku. Ini membuatku tak nyaman. Dia hanya memejamkan matanya sambil sesekali mengeluarkan rintihan kecil. Aku mendengar suara angin tajam yang menusuk-nusuk jendela. Angin Desember di Amsterdam sungguh murung. “wat een melancholische dag is het vandaag..”

Kuletakkan Nadira di atas tempat tidur kami (yang kami sebut tempat tidur sebenarnya hanya dua buah peti kayu yang kami rapatkan; di atasnya kami letakkan selembar kasur bekas). Nadira menolak segalanya. Susu. Tubuhku. Suara ayahnya. Gangguan kedua kakaknya: Nina yang bersuara nyaring. Arya yang tertib dan taklid.

Dari jendela, aku membayangkan sosok Bram merapatkan kerah jaketnya di keramaian Kalvelstraat. Meski pada musim panas, itu jalanan yang penuh, Bram dan aku selalu senang menyusuri Kalverstraat hanya untuk satu hal: mencium bau rendang di halaman luar restoran Padang di pojok jalan; dan bau asap rokok kretek yang dijual oleh Andries..

Amsterdam kota yang kontradiktif. Amsterdam selalu rapi dan rajin membasuh diri, sedangkan penduduknya malas mandi. Bram Suwandi di antara mereka—seperti juga para penduduk Indonesia di sini—terlihat paling bersih, rapi dan rajin bertemu dengan air. Amsterdam juga serba kontradiktif, karena semasa kuliah, aku bisa mendapatkan dua tetangga yang posisi apartemennya sekaligus menunjukkan titik spektrum yang berlawanan. Johanna adalah seorang penganut Protestan yang ketat, yang rajin ke gereja dan rak bukunya penuh dengan buku-buku renungan Ilahiah; sementara Bea adalah gadis Belanda yang pada hari pertamaku di Amsterdam mengajak si gadis Indonesia yang semula dianggapnya pemalu ini, menyusuri rumah-rumah lampu merah, hanya agar aku kelojotan. Dia begitu kepingin tertawa hingga terbungkuk bungkuk melihat seorang gadis Asia yang menjerit melihat suasana Rosse Buurt Red Light District. Ternyata reaksiku membuat dia kecewa. Aku melalui jalanitu dengan santai, malah banyak bertanya dan ikut duduk berbincang dengan Anneke, Carla dan Elise sembari berbagi rokok, mendengarkan tentang langganan mereka.

Aku tersenyum mengingat itu semua. Hingga kini, Johanna dan Bea tetap temanku terbaik di apartemen ini, setiap kali Bram ke luar kota. Meski berbeda ideologi dalam hidup, merekalah yang membantu pernikahanku yang dilangsungkan dengan begitu sederhana di kota ini. Jauh dari orang tua dan jauh dari suara-suara kekeluargaan dan bau rempah-rempah yang meruap dari masakan Indonesia.

Kulihat lampu-lampu jalanan sudah lengkap menerangi jalanan. Pada saat ini, Bram pasti sudah turun dari metro bersama ratusan warga Amsterdam lain yang memilih untuk meninggalkan sepedanya di apartemen masing-masing. Setelah menerjang angin dingin mencari berita di siang hari, dia akan pulang sebentar, lalu berangkat lagi ke De Groene Bar hingga dini hari.

Suara derit pintu apartemen menandakan Bram sudah di dalam apartemen. Aku sudah tahu, pipinya yang dingin itu akan terasa tebal, empuk dan berwarna biru kehitaman oleh janggutnya yang segera saja tumbuh begitu pisau cukup menerabasnya setiap pagi. Bram menutup pintu. Dia tampak lelah. Tapi matanya tetap bersinar.

“Ada apa?” Bram memandangku tanpa senyum.

“Nadira agak aneh….”

“Aneh kenapa?”

“Dia menolak susuku…”

Bram membuka sepatunya satu persatu dan mencopot kaus kakinya. Lalu dia segera mencuci tangannya dan menggosoknya dengan sabun seolah sabun itu bisa menggusur jutaan bakteri Amsterdam. Akhirnya setelah yakin seluruh tubuhnya bersih, Bram menyentuh dahi Nadira.

“Tidak demam…” gumamnya, “kenapa…tadi kamu makan apa? Ayo schatje…..wat scheelt jou…”

Aku mencoba mengingat-ingat. Tidak ada yang aneh, telur, sedikit kentang dan sayuran. Akhir bulan seperti ini, lemari es kami hanya berisi beberapa potong sayur dan buah. Persediaan daging sudah menipis dan itu semua aku siapkan untuk Bram dan anak-anak. Bram memegang dahi dan pipi Nadira.

“Dia tidak demam….”

Tiba-tiba Bram mendengus. Aku juga mencium bau sangit. Dengan gerak cepat kubuka selimut Nadira. Kotoran Nadia merembes kemana-mana. Warna kusam sepre berubah menjadi coklat. Tanpa banyak kata, kami gerabak gerubuk membersihkan seluruh tubuh Nadira yang sudah belepotan. Dengan tangkas, Bram mengangkat sepre dan mencemplungkannya ke ember. Pipiku basah, tapi segera kusembunyikan. Kami tak mampu untuk cengeng.

“Aku telpon Jan…”

“Jangan!” Bram berseru. “Hutang kita sudah numpuk! Hoeft niet.”

Aku duduk mengganti celana dalam Nadira. Dia hanya melenguh, lemah. Nadira masih menolak susuku. Aku tetap berpikir keras makanan apa yang menyebabkan Nadira menolak susuku.

Jam dinding berbunyi delapan kali. Setiap dentangnya berbunyi bersama detak jantungku.

“Aku antar Nina dan Arya tidur dulu….”kata Bram tanpa mengeluarkan solusi apa-apa. Suaranya muram, dan terasa menekan rasa cemas.

Aku menggendong Nadira. Dia menyandarkan kepalanya yang bundar dan bagus yang diselimuti rambut hitam tebal itu ke pundakku. Nadira. Hanya beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mesin tik Bram dari kamar makan. Lalu suara jari-jari yang asyik itu sesekali diselingi deru angin bulan Desember.

“Kalau dia sudah tidur, artinya dia tidak apa-apa…” terdengar suara Bram di antara riuhnya mesin tik.

Nadira memang sudah terlelap. Tapi dia belum minum apa-apa. Aku meletakkan Nadira di atas tempat tidur tanpa seprei. Aku meletakkan Nadira tanpa setetespun air susu di dalam tubuhnya. Aku mengelus-elus pipinya, sekaligus mengusir-usir airmataku yang memaksa keluar.

***

Jakarta, Desember 1991

Bunyi geremengan surat Yasin itu terdengar seperti dengung lebah yang mengusap hati. Saling bersahut, merubung dan memagari ibu. Dari jendela dapur, aku melihat lautan peci dan kerudung hitam yang duduk berbaris rapi seperti iring-iringan semut hitam. Tampak Ayah dan kak Arya membacakan Yasin di dekat kepala ibu, seolah ingin menjaga seluruh jasad ibu dari gangguan siapapun. Di tangan Ayah, aku melihat seuntai tasbih berwarna coklat tua; aku belum pernah melihat tasbih yang kelihatan sudah tua itu. Di belakangnya Kakek dan Nenek Suwandi membaca Yasin dengan suara yang lebih halus. Orang tua Ibu sudah wafat beberapa tahun silam.

Aku masih bisa mendengar sedu sedan Yu Nina di kamar ibu. Lalu terdengar beberapa bibik yang mencoba menenangkan dia, agar kecenderungannya untuk histeris segera reda.

Alangkah leganya jika kita punya kemampuan ekspresif seperti Yu Nina. Alangkah bahagianya bisa memantulkan kembali apa yang sudah memenuhi dada. Darimana dia bisa belajar menjerit, menangis dan sesenggukan berkepanjangan seperti itu? Ibu pernah mengatakan, sejak lahir Yu Nina memiliki pabrik airmata di beberapa kantung matanya. Apa saja yang tak terpenuhi akan menyebabkan kantung airmatanya serta merta produktif. Alangkah enaknya. Apakah karena aku lahir sebagai anak terakhir, makanya ibu kehabisan persediaan kantung airmata?

Beberapa ibu dari kompleks tempat tinggal orangtuaku menjerit kian kemari menyiapkan minum alakadarnya dan sesekali meminta persetujuanku yang, entah oleh siapa, diangkat sebagai “pimpro” dari acara belasungkawa ini. Sebuah mobil kijang mencericit masuk. Winda, salah seorang sepupuku yang keranjingan menjadi nyonya repot itu turun dari mobil dan berteriak meminta bala bantuan. Seketika, tiga atau empat pembantu menyambut Winda yang ternyata membawa beberapa baskom baskom bunga melati. Tiba-tiba, untuk kali pertama, ada rasa panas yang membakar hatiku. Siapa yang memesan melati di hari kematian ibuku?

Aku mendekati Winda, “siapa yang memesan melati?”

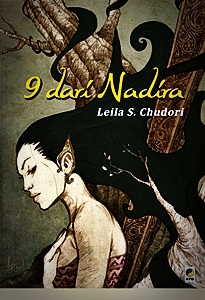

(Nukilan dari kumpulan cerita 9 dari Nadira, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009 dan 2010. Tersedia di Toko Buku Gramedia atau www.gramediaonline.com)